托物言志——關於吳松的國旗裝置的一些想法

2019-11-24

2019年的香港水墨藝博(Ink Aisa)在混亂動蕩的香港局勢下,於2019年10月3日下午3時於香港會議展覽中心3E展廳如期盛大開幕。其中,竹空間(J6)呈現了香港藝術家吳松(NG CHUNG)的一件特殊的作品:由雪茄、油畫顏料、亞克力板拼裝而成的一件「中國國旗」裝置。

吳松 / NG Chung 国旗 / National Flag 装置 / Device 63x95x11cm 2019年作

展出這件作品是基於吳松與竹空間合作多年的相互瞭解,更是源於吳松與我本人私交甚篤的友情見證。因為熟稔,我知道他出身於海口著名的吳氏家族,十八歲入伍,參加過對越自衛反擊戰輪戰,是一名兩棲偵察連戰士,退伍後因為自幼喜愛繪畫,考入廣州美院版畫系,在學院中接受了四年的嚴格訓練,畢業後在海口工作,擅長以油畫繪制人物肖像而在全國美展中屢屢得獎,多次參加國際和入選全國性大展,一九九七年回歸前就移民香港的他,二十多年來工作室一直落地在赫赫有名的蘭桂坊酒吧街,每天在畫室與酒吧間過著半醉半醒的無須切換的工作與生活,所繪的題材也從形形色色的各種人物幻化成各式各樣的酒瓶。因此,一直被我戲虐為「香港酒仙」!

吳松

關於吳松的酒瓶創作,著名藝術評論家、中央美術學院的易英教授有過這樣的描述:「當代社會是人被客體隔絕的時代,說吳松停留在過去,就是說他仍舊保留了自然的客體(如果說瓶子還是自然的產品),不是像很多當代藝術那樣用圖像、卡通和廣告的客體化語言代替繪畫,消解自我。他的筆觸、變形和色彩都有強烈的個性,你能感覺到那個孤獨地坐在酒吧深處的人的存在,這種經驗被人格化在他的對象──瓶子上面。因此他的瓶子成為一種存在狀態的象徵。但是,任何存在都不是超時空的,吳松不是模仿塞尚,也不是模仿巴黎畫派,他用傳統的手性畫出了後現代的心性,畫出了個人的存在與當代社會的客體化生存的矛盾與衝突。他似乎是在一個被現代景觀的燈光照射不到的地方追憶似水流年,他沒有直接面對和表現景觀,而是在瓶子的背景和瓶子的高光上反射出那個景觀。如果說瓶子是精神的象徵,那就是吳松自己,他比我們都更深刻地感受到個體與時代的矛盾。藝術上的客觀化或景觀化並不等於個人被溶解在客體之中,作為象徵性的符號,吳松的瓶子實際上有著雙重的含義。一方面,瓶子作為表現的對象,不是充當形式與結構的靜物,其生命存在於特定的文化之中,這種文化不是通過其特有的形制與功能反映出來,如漢代的陶罐或明清的瓷器,它只是普通的酒瓶,但指示著特定的生活方式和精神方式,在某個特定的時代某個社會人群的文化方式。具體而言,就是中產階級知識分子的休閒生活和精神排遣的處所。當代人的悲劇就在於,人的生存依賴於客體化、網絡化,如同任何一個資本主義時代,操作生產數據的人又依附於生產數據,無論白領還是藍領,在資本主義生產中都物化為無生命的‘物’。人對自我的感覺在生產過程之外,在他把從生產中獲取的報酬用於消費、休閒、娛樂的時候,當然,景觀時代的休閒也存在被廣告、電視、傳媒所物化的危險。酒吧的意義在於對個體生存的體驗,在吳松的畫中,在背景與高光上反映出來的燈影不是作為顏色設計出來的,而是在酒吧裡面的人所體驗和看到的,是在由物轉化為人的短暫瞬間的體驗。從這個意義上說,瓶子是一個精神的寓所,是從客體和網絡逃離出來的人的象徵,是集體的體驗和記憶。另一方面,瓶子又是個人經驗的結果,不論吳松怎樣頑強地把個性的特徵表現在他的瓶子上,怎樣畫出他一切繪畫性的追求,他都是掙扎在一個客體化的時代,都面臨著消除個人的恐懼。即使他是一個自由的藝術家,在現代的社會生產中,他也生存於畫廊、經紀、展覽和策劃的制度之中。酒吧是他的精神流放之地,也是自由的短暫瞬間。值得注意的是,吳松不是把瓶子作為簡單的符號,他的個性化的繪面性表現是把他的生命和經驗標記到對象上面,他在繪畫上的稟賦成為抗拒後現代的手段,但也融合到後現代的語境之中。藝術是精神的避難所,這似乎很適合吳松,他領會了自己精神的處境,瓶子才有如此的生命。他沒有向我們訴說他的經歷,但我們感受到了他生活的歷程。」——(節選自易英《吳松·蘭桂坊》商務印書館, 2005)

吳松丨NG Chung 白酒瓶丨White bottles 布面油画、磁漆丨Oil lacquer on canvas 140x120cm 2018年作

著名策展人、批評家呂澎教授與廣州美術學院邵宏教授在共同訪談與調研後,對於吳松的酒瓶寫下了這樣理解的:「在吳松的作品中指的便是由形式而導出的圖像學意義。嚴格說來,吳松的母題選擇單純至極,以至我們所見的作品都可稱作’酒瓶’的無數變體畫。但是,如果我們將這些不同的’酒瓶’都看作是吳松的自畫像,那麼他選擇單一母題的意義便清晰起來:無非是自畫像的變體。這種將’物’當作‘人’畫的做法,在西畫中當然是以凡·高為肇始;不過這種藝術態度的源頭,卻無疑來自一直滋養著吳松的東方藝術傳統。孔子‘仁者樂山,智者樂水’的判斷,莊子‘若化為物’的感慨,直到文人畫以‘梅、蘭、竹、菊’四君子為人格類型的投射對象,都向我們表明瞭東方藝術中深厚的擬人傳統,以及這個傳統從文學性的比附到圖式的確定這一圖像學和風格學交織的演變歷史。從這一角度來比較凡·高與吳松對待靜物擬人化的不同處理,我們就會發現其中本質性的差異了:凡·高的畫面充滿了具有個人圖像學意義的道具,他要借助這些道具來說明自己的在場;而吳松卻沒有這麼多的文學負擔,他只需關注畫中‘酒瓶’的不同情緒和表現便足矣。因為,由於酒精的作用,吳松常常會分不清自己就是酒瓶,或者酒瓶就是自己;就像老祖宗莊子‘不知周之夢為蝴蝶與?蝴蝶之夢為周與?’的物我兩忘狀態。就這點來看,吳松不過是借用了油畫的傳統母題和媒介,畫出的卻是中國畫的圖像學內容。如此這般評價,自然引出了:吳松的畫面效果與西方靜物畫實驗傳統在純粹形式上的差異。」——(節選自呂澎、邵宏《世界美術》2009年3月刊)

吳松丨NG Chung 瓶子·星期五丨Bottle·Friday 布面油画、磁漆丨Oil lacquer on canvas 61x92cm 2016年作

著名策展人、北京大學藝術學院的院長彭峰教授則認為:「吳松是一個整晚在酒吧里消磨時光的人,他選擇酒瓶作為繪畫題材並不讓人感到意外。酒在吳松這裡具有某種現象學的意義,它讓吳松的存在變得更真實,讓吳松能夠進入那個’前真實’的存在狀態。事實上,中國古代文人墨客早就發現了酒的這種功能。歷史上飲酒作詩、作畫、作書的記載屢見不鮮。杜甫《飲中八仙歌》描寫李白說,’李白一斗詩百篇,長安市上酒家眠’;描寫張旭說,‘張旭三杯草聖傳,脫帽露頂王公前,揮毫落紙如雲煙。’《新唐書》記載張旭‘每大醉,呼叫狂走,乃下筆,或以頭濡墨而書,既醒自視以為神,不可復得也’。蘇軾在描述自己的創作經歷時說:‘空腸得酒芒角出,肝肺槎牙生竹石;森然欲作不可留,寫向君家雪色壁。’黃山谷《題子瞻畫竹石詩》也說:‘東坡老人翰林公,醉時吐出胸中墨。’飲酒能夠讓藝術家大發詩興、書興、畫興,借助酒興完成出神入化的作品。儘管從將藝術家從功利、概念和目的的束縛中解放出來這個角度來說,酒在吳松這裡與在古代文人墨客那裡扮演了類似的角色,但是吳松的繪畫與傳統書畫迥然不同。傳統書畫常常是藝術家乘著酒興一揮而就的產物,吳松卻總是在反復塗抹、沈思和磨蹭中完成他的作品。吳松的油畫比傳統書畫更有穿透力。這種力量並不是來自有力的書寫,相反是來自無力的塗抹。在傳統書畫家那裡,酒常常起一種提氣、聚力、壯膽的作用,相反在吳松這裡,酒起的是一種融化、散淡、失落的作用。在傳統書畫家那裡的酒,是前現代意義上的酒。在吳松這裡的酒,是現代和後現代意義上的酒。現代意義上的酒,曾經讓詩人波德萊爾(C.P. Baudelaire)成為出沒於巴黎大街小巷中的‘遊蕩者’(flaneur)。波德萊爾之所以嚮往遊蕩,是因為他不希望他的存在被由工具理性編織的規則之網所窒息。充滿拱門、廣場和大街小巷的巴黎,為波德萊爾的遊蕩提供了極好的場所。但不是所有的巴黎居民都能夠遊蕩,要遊蕩起來必須先學會迷路,需要借助酒的幫助而迷路。由一般居民或者勞動者轉變為遊蕩者,就是將人的存在由日常狀態轉變為審美狀態。遊蕩可以給人鬆綁,解除由功利、概念和目的編織的束縛,讓人進入無利害的靜觀(disinterested contemplation)。與波德萊爾相似,吳松也借助遊蕩將自己轉變為審美者(aesthetician)。與波德萊爾在巴黎的大街小巷中遊蕩不同,吳松通常只在香港蘭桂坊的酒吧中遊蕩,因而更多是精神遊蕩而不是身體遊蕩。這種區別,讓吳松的繪畫更多的是平靜地靜觀事物本身,而非波德萊爾式的憤世嫉俗。」——(節選自彭峰《燦爛的感性——吳松的油畫的哲學解讀》,吳氏藝院﹐2010)

吳松丨NG Chung 两瓶红酒丨Two bottles of red wine 布面油画丨Oil on canvas 61x91cm 2016年作

從時間排序上,就可知藝評界的前輩們對於吳松酒瓶繪畫的觀察,從吳松移民到香港就沒有停止過,如今也一直在持續著。對於目前香港出現混亂的局面,讓每一位熱愛國愛港人士都痛心疾首。吳松抱著滿腔熱血特別利用廢棄的雪茄盒、亞克力板拼裝後,用油彩繪制創作了一個中國國旗裝置,以表達對祖國的熱愛和對亂港者的憤慨。

吳松丨NG Chung 黒酒瓶丨Black bottles 布面油画、磁漆丨Oil lacquer on canvas 140x120cm 2015年作

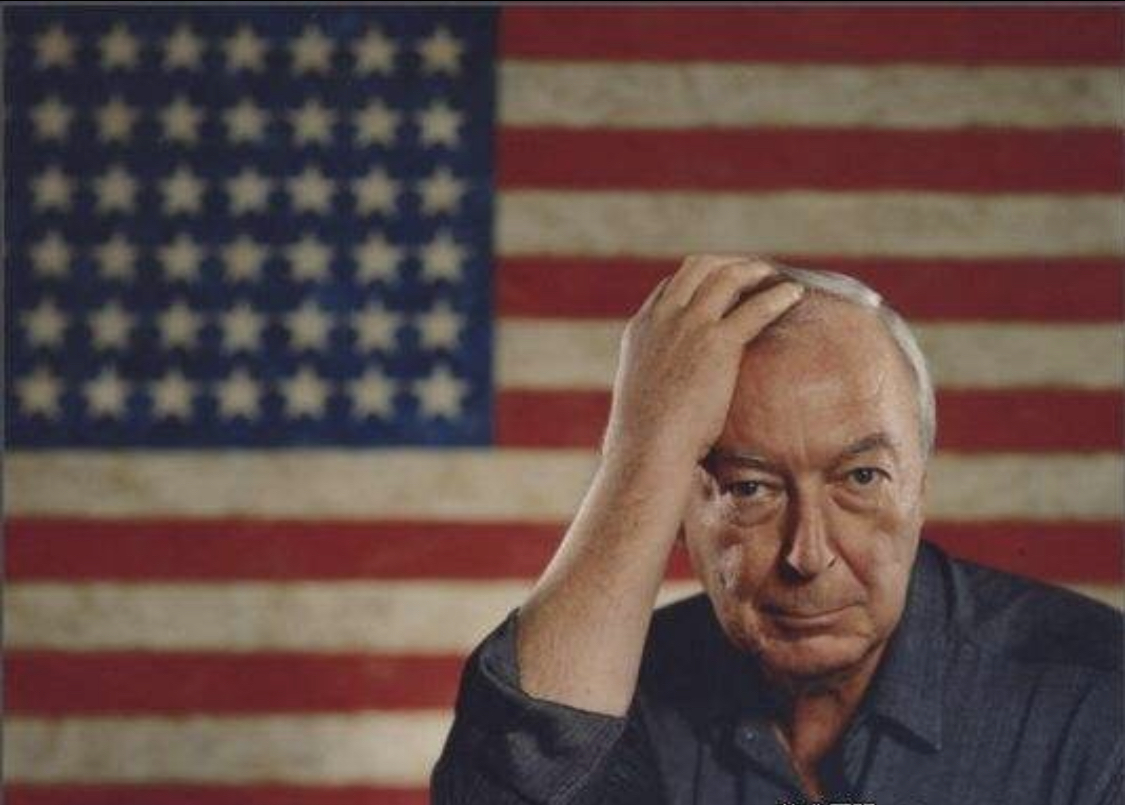

熟悉西方藝術史的觀眾一定十分清楚,二戰後被公認為美國重要的當代藝術家賈斯培·瓊斯(JASPER JOHNS,b.1930 )最著名的作品就是由他夢見的美國國旗所啓發而作的是旗幟(1954-1955),瓊斯初涉藝術領域,正是美國抽象表現主義正如日中天之時,而瓊斯獨辟美學蹊徑,以開創性的手法以藝術家本人通過藝術創作,對已定義物件的再定義,從而展示一系列除此件事物本身含義以外所帶來的熟悉的引申含義。通過抽象表現主義抹去事物原有主旨,換句話說,美國國旗和瓊斯所創作的旗幟雖然共享統一圖像,但是本質已經皆然不同。瓊斯將物件重新創作並賦予作品新的中立含義,所以從藝術的角度,同樣是美國國旗,瓊斯油畫令人神往的精細表面作為一個表面而存在,而並非國旗。瓊斯的旗幟,是一件視覺衝擊,與國旗所傳遞的意義完全不同,旗幟作為一件藝術品,借用國旗的圖像以油畫的形式而存在。以激進創新性的成名之作——「旗幟」被創作20多年以後,如今早已成為20世紀藝術圖符。

賈斯培·琼斯(JASPER JOHNS,b.1930)

與瓊斯的創作理念完全不同, 在2019年香港水墨藝博上展示的吳松的這件中國國旗裝置,是源於吳松對香港現狀的極度憤慨,對「廢青」們目無法紀、肆意破壞香港安定團結的控訴!吳松的人生經歷讓他比任何人都熱愛與渴望和平,他不只一回痛心疾首地說道:「做為個體藝術家,我崇尚自由;但做為曾經的老兵,我更堅持戰士般的鬥志。」在這樣的激憤下,他完成了這件作品的創作,表達他無論風雲世事如何變遷,他愛國愛港的赤子之心永遠不變!

吳松談他的創作理念

在中國,「修身、齊家、治國、平天下」是傳統知識分子的自我認同和群體認同的核心,也是形成中國傳統繪畫中畫理畫論的核心價值。然而從近代開始,理解個人、國家與世界的關係,逐漸形成了現代的個人認同和民族國家認同,這也是香港通過亞洲水墨藝博探討新世紀中到底「何為水墨精神」的意義所在。這便達成了竹空間挑選吳松這件「非水墨」作品的初衷,中國知識分子骨血里「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的情懷並不會因為時間的流逝而消亡,這是一種精神,是「藝術代替宗教」意義所在。

王一竹

寫於香港維灣畔邊

2019年10月3日

中国嘉德总裁胡妍妍女士(左三)、香港嘉德副总裁陈益锋先生(左二)与艺术家吴松(左一)谈到创作理念。

(展覽現場,吳松國旗裝置引發觀眾的高度關注)

Shenzhen Zhukongjian Culture Development Co.Ltd

深圳市竹空間文化發展有限公司

京ICP备0259765号-1

Bamboospaceart@163.com