薛保瑕:不是只有畫畫,而是畫出自己生命的時代

2017-09-22

文 / 鄭乃銘

《直接面對》個展現場

起手

薛保瑕,結構嚴謹。

很少有人;像她!

她的結構分明,並不單單只是發生在內在性格上,薛保瑕是那種從裡到外都有著絕對純度、不容妥協的井序結構。

她或允許你出錯。可是,她是不會放過自己去出錯。她總是讓自己彷若走在一個高空鋼索上,周圍的空氣充滿著擾流的風向,她不是感覺不出風的速度與力量,但她卻會在心裡先說服自己,讓風存在;但是要忘記它的存在。否則,就沒有走前一步的勇氣。她也不是永遠無懼。骨子裡,她比誰都膽小、比誰都計較那些風吹草動。問題是,人都己走上了鋼索,才去推諉怕與不怕;又有什麼作用呢?頭都剃了,就只能見人了!

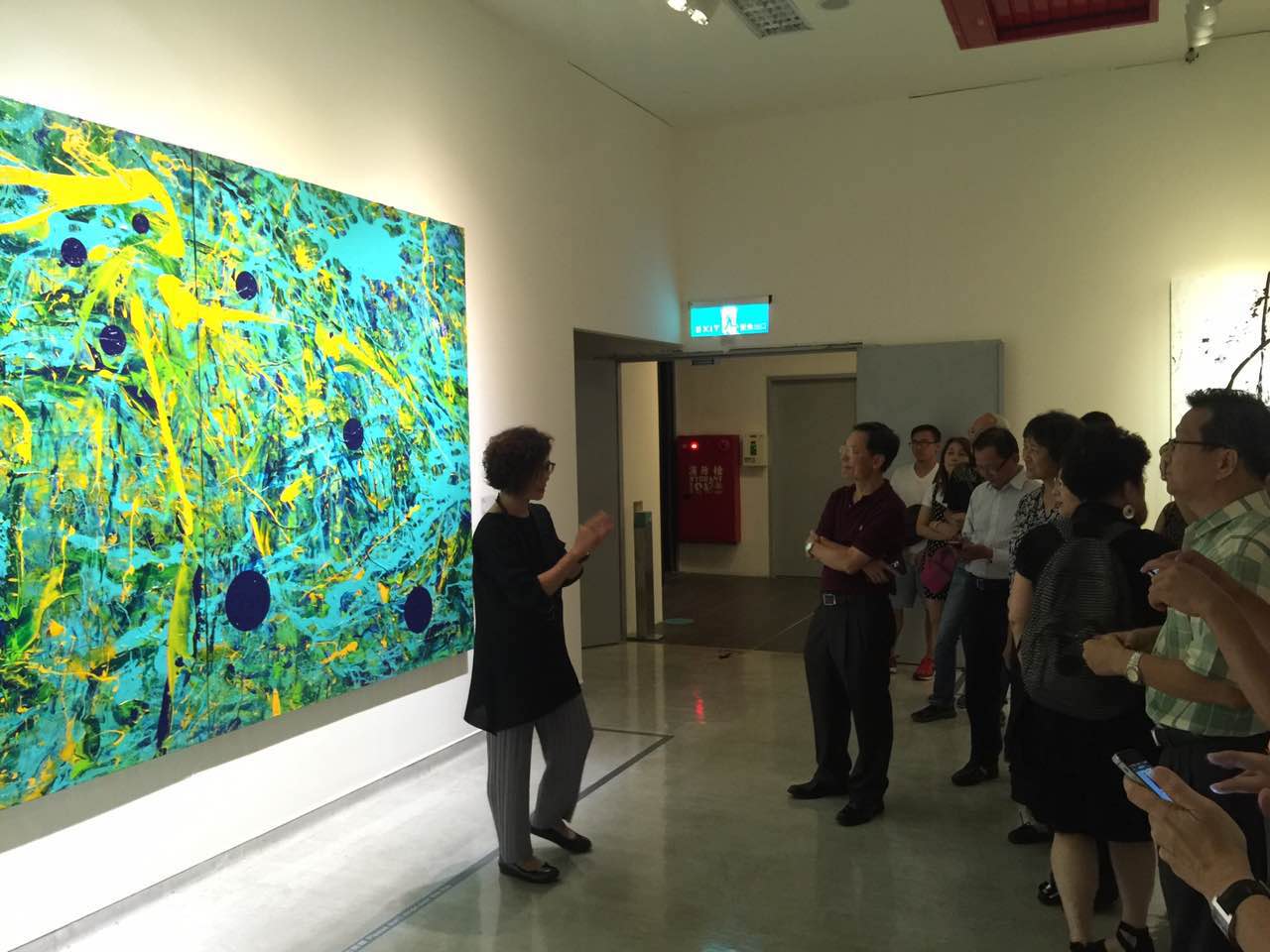

2016年臺灣美術館薛保瑕《直接面對》個展中,薛老師為參觀者導覽

她,總是選擇直接面對。

內心的膽怯與脆弱,只留給自己,無關風月,自然也不干他人事。

竹空間負責人與薛老師合影於2016年臺灣美術館薛保瑕《直接面對》個展900號大畫前

初來乍到

時間推促著空間在轉變

桃李不言,下自成蹊。《直接面對》個展開幕式後,薛老師與她的碩士、博士生合影

27歲那年,她選擇放棄已經相當安穩的國中教職工作,告訴父親;決定赴美國再求學、再讓自己的創作有更不同的突破。父親自然是擔心,更也憂心她選擇這條路勢必辛苦…。可是,長談之後,依舊沒有動搖薛保瑕的一絲決心。

1983年8月,她進入紐約普拉特藝術學院攻讀碩士,主修繪畫、副修雕塑。而這個只是她在美國求學的起站。1990年,她又進入紐約大學教育學院藝術系攻讀藝術博士。

她說「你沒有想過,那個時候在美國的壓力有多大!你本來以為自己的英語是能夠應付的,可是到了那裡之後,才發現並不全然。在課堂上,老師跟你講的東西,我發現自己都會有所謂的時間差。也就是說,從老師說出口到自己聽懂,都會產生時間差。你會很自然先將老師的話,在腦子裡;先翻成中文、懂了;再將自己要回答的話,也先有中文;再翻成英文。那種感覺持續了一段時間之後,才慢慢地消失。你必須放棄以中文的思考,全然接受以英文的思考,才能夠讓自己的腳步跟了上來」。

薛保瑕也提到在紐約求學期間,在課堂上,指導老師Richard Bove常常就會丟給她的一個問題「抽象藝術發展已逾百年,抽象藝術創作還可以怎樣走下去」?這話,太刺激了,但也是激勵薛保瑕內心那不妥協的個性。她說「抽象藝術自二十世紀初至今已發展了一百年,在回溯歷史的當下,我們的感知是在觸動歷史與現實的場域中進行。其間包含了『知』的活動;也引發了在已有的認知下所進行的『辯證』活動。於此,每一段進程都能牽引出動能,並由此開啟認知的新意。而此新意的關鍵形成之處,對我而言,就在抽象藝術歷史自身形成的悖論的關係現場中發生」。

對薛保瑕來講,抽象藝術固然進程已超過百年。可是,面對抽象藝術該如何提出新意,這應當是個人見解百般解讀的現象,無法歸納出一個絕對值。薛保瑕或許能不去提抽象的再現性,也就是沒有指涉性的問題。不過,她在面對創作的同時,她也深切知道自己的感知同時在啟動歷史與現實。我其實很喜歡這樣的精神落點。因為,薛保瑕並沒有讓抽象藝術本質性的學理給綁架。她在自己的藝術表現裡面,充分展露著自己對於歷史和現實的權衡,並且讓自己內在性格的嚴謹性逐一落實到畫面裡。

2016年薛老師被臺灣政府授予第三屆教育部藝術教育貢獻獎

她畫裡的結構

處處洋溢著對生活感知的溫度

她的畫,有條理;卻不會流於刻板。

她的畫,有結構;卻能讓人驚艷溫柔。

她的畫,可以厚鬱如墨、可以繁花似錦,但不論前者或後者,色與色之間毫無對撞,更能呼吸順暢。

她的畫,洋溢著動能。

這裡所指的動能,不是一般抽象畫狂放不羈、自鳴得意似的大筆觸。

這股動能,源自於她生命內在的那股不輕易;不輕易妥協、不輕易放過自己的要求。你找不到其他的藝術家作品中有這股動能,因為,這不是筆觸能夠付諸於形式上的刻意。它,只存在人自己的天性上。也因為這股動能,薛保瑕的抽象藝術有著極為少見的秩序感。對多數人來說,也許解讀她作品中的秩序,會歸諸於所謂的理性。可是,我並不想拿「理性」兩字來窄化她的藝術規格。我認為,這股秩序是建立在自我調控、自我檢肅,通過這樣的要求,薛保瑕能夠把自我留下,而把自大給刷除。

她的前期創作透露出苦味

卻苦得讓人品嚐到甘

薛保瑕 / AvaHsueh

P.S.的本質 / Entity of P.S.

壓克力顏料、混合媒材、畫布 / Acrylic,mixed media on canvas

1985年作

尺寸:213 x 244 cm

國立臺灣美術館典藏

Collection of the National Taiwan Museum of Fine Arts

我總覺得,薛保瑕前期的藝術,很苦。

那種苦,像黑巧克力。

只有嚐過的人,才會懂得自己願不願意接納那股純粹的苦。

因為,當你決定接納,日後;你將會癡戀黑巧克力特有的那股苦/甘。

1985年她有一件名為〈P.S.的本質〉,這件作品是她初初踏入紐約前期的創作。

在這件作品的畫面中,有著薛保瑕無法壓抑的旺盛企圖,一種渴望想要撞破既定規矩;但還要尋找一個方向性的「失速」。這件作品更能看到薛保瑕從高中時期就開始學習水墨的精神內涵,她把水墨的皴法與對筆的用法,全部都放開來,不願意受到水墨傳統的箝制。薛保瑕在畫面上,已經有著她日後經常會在作品裡面所留下的空間運景的概念。她通過模糊的形體與厚薄不同單一色彩的推演,讓空間能夠沒有扁平性,反而能夠在線的疾速狂奔與色的淡入、淡出間,薛保瑕讓我們看到一個含蘊著深邃的水墨精神之下的抽象狂草。有趣的是,作品名稱的P.S.巧合的是,也是薛保瑕英文名字的縮寫!這幅作品其實也說明薛保瑕在面對抽象藝術當中,她的『感知是在觸動歷史與現實的場域中進行』。我認為,假如一昧去躲閃歷史所給的精神性影響,那麼只是會讓自己的藝術徒增一股造作矯情的成分。薛保瑕能面對歷史,卻不受歷史的充分左右,而能盡情展現自我,這無疑讓她的創作有了一個更不被拘束的天地。

但這件作品比較起來都還不能類舉出她初期創作的那份苦。

1987年〈無題〉、1989年〈無題〉、1996年〈二分法認同的矛盾〉,薛保瑕的作品,逐漸更感覺不出依稀的形體,這三件作品所呈現的厚沉,根本就像是推不動的漿泥。薛保瑕把內心那股極端的糾結、對峙與角力,全都化成那無法看到縫隙、密不透風的顏色厚度。奇特的一點是,儘管畫面上的色彩是那麼深沉的厚,可是,那股厚卻一點都不顯得笨拙、絲毫沒有僵硬。那是一種純粹的厚,就好像內心的黯淡,只有沉淪、沒有救贖。尤其是在1989年〈無題〉作品裡,力量更是懾人。

從這幾件作品身上,很難不體察到她當時內心所承受的重量。

薛保瑕讓自己很貼近內心的感受,作品沒有再現出任何指涉性,因為她慢慢在丟開昔日的繪畫、雕塑訓練。她讓自己不再只是透過筆來描寫形,她讓自己經由筆、顏色來塑意。因為有受過雕塑的訓練,薛保瑕很顯然懂得在平面空間鋪陳出多層次的穿透感,這使得她的抽象繪畫不單純只是在與筆做結合,而應該是她通過筆來駕馭出立體的空間疊映關係。因為如此,她在這三件作品裡的進程,充分展現出她內心的掙扎、適應、削塗、再塑…等等歷程。

1996年的〈二分法認同的矛盾〉,薛保瑕作品相當著名流動性的「旋狀」更清楚了;色溫也浮出來了。她讓厚沉沉的顏色有了情緒之外,最主要她讓這沉厚厚的顏色淡淡飄散出苦味,那是一個人在陌生又似乎熟悉的異鄉,彷彿透過鏡子看自己,那可以認出的自己終究是如此微小,卻在這個同時發現那龐大的未知正等待著自己去發現。心理的苦,實在;卻有一絲能夠辨識得出的甘味,隱隱的、緩緩的;在口中化開來了。

薛老师台中工作室一角

善於磨心的人 總是不多話;

卻不見得就因此容易妥協

另外,薛保瑕在這段期間的作品,還出現諸如漁網、魚餌、鉛錘…等等的現成物,她讓這些物件在繪畫作品身上建立一種「互共性」;彼此之間能產生相互共融,但也因為物件本身的現境角色,能夠讓畫面空間的「延讀」更具有滲透性。漁網、魚餌,這些現成物件,對多數人來說,也許更容易將之導向一種誘捕、獵殺的傳統意圖。這裡面固然是有死亡的召喚,但我卻不認為薛保瑕的藝術當中,有過多指涉性的死亡、生命消長的意念。薛保瑕讓自己的藝術出現了這樣的物件,我更傾向她是在對自己精神性訴求做某種程度補白。這個時期已經是她於紐約大學攻讀博士時期。初來乍到的惶惑與不安,已經在她的作品日記上慢慢成為一道記憶。我認為,薛保瑕面對自己的藝術、面對自己的未來,就另外一個角度來看,更像是自己置身在紐約這個大都會海洋裡;一隻始終沒有放下戒心、始終極端努力戒慎恐懼努力學習游泳的魚。

漁網、魚餌、鉛錘…這些都是可以被視為一種「上岸」的標誌。對於藝術,你當然可以選擇很輕易、但也能選擇很辛苦。這兩種方法就藝術家來講,根本是一種自選、而未必見得是一種脅迫。薛保瑕面對抽象繪畫已經進展超過百年的現實,如何讓自己在抽象繪畫的既有基礎上找到一條自己的入徑,面對現實裡的種種苟且,我相信這位向來自身要求甚嚴的藝術家勢必不會願意選擇一條簡易的路。當薛保瑕將這些現成物件與繪畫共置,她一方面是渴望建立平面繪畫多層次空間性,而或許她也透過這樣的物件來提示自己對於當時的現境和未來所需要的一種警示性的提醒。畢竟,被魚網獵捕,其實也意味著生命的另一個輪迴。

人對於已知、可知和未知,在異國的時候,會愈加在心理放大、會更清晰、赤裸,會更讓自己無所遁形。

薛保瑕本來就是一位善於憂心、磨心的人。這樣的人;善於自處,也善於無言於日子裡。但最重要的一點是,也善於直接面對。

27歲才負笈他鄉,從碩士學位到攻讀博士,紐約固然打開了她外在與內心的視野。可是,紐約也讓她更知道自己的渺小。因為這份自知,才更足以讓她懂得應該選擇磐石而往上跳躍;而不是讓自己身陷在砂石。因此,與其解讀這些放置在畫面物件的現實功能,我更相信這些物件基本上已經翻越了現實的指涉,而更貼映著薛保瑕內心的波動。

她要醫生一定得讓她活下來

因為;她還要畫畫…

2009年6月,擔任國立臺灣美術館長時,發現有腦膜瘤。她立即決定開刀。她說「要被推進手術房的時候,我心裡有說不出的忐忑。你知道,我從小就被教導要自己面對所有的種種。可是,眼前要幫我開刀的醫生,我一點認識也沒有,我甚至一點操控自己生命的存在與否能力都沒有。這是第一次,我無法自己去做主面對這個改變。更而且,在被檢查出腦膜瘤之際,連醫生都無法說出個所以然為何會有腦膜瘤?…。我,只能將自己的生命交給眼前這位相識卻不熟的醫生。我即便是到了要上麻藥時,我都充滿著遲疑惶惑,我要求麻醉師等等;讓我再想一下。我轉頭跟主治醫生說:醫師,您一定要讓我繼續活下去。因為,我還要畫畫…」。

宣布就任臺灣美術館館長

被推出手術房,進入電梯要轉入病房時,麻藥逐漸退去,薛保瑕逐漸恢復意識,她睜開眼睛第一眼看到是電梯間熾白的頂燈、是主治醫生的頭;接著慢慢能看清醫生的臉…。她知道,自己醒過來了。可是,手術怎樣了呢?瘤是良性或惡性呢?清除乾淨沒?有沒有擴散呢?以後還能動筆…?這些疑問絲毫沒有放過她。她想問,但終究沒有力氣說出口,進而又沉沉睡去…。

開刀之後的第三天,她決定辭去館長職務。

她終於參悟到要好好愛自己。

薛老師彰化工作室

近期的創作 距離拉開,

心理的視野也就開了

2014年薛保瑕有一件名為〈深邃之境〉作品,過去,她作品裡鮮少出現的醬綠色,在這幅畫面被大量運用,整張畫除了醬綠色,就只剩下黑與白。可是,這件作品讓人無法制止的想走進去…。

就彷彿是將場景鎖定在深海中,大片漂浮流盪的海草,隨著海流、海漩兀自扭轉著姿態。尤其,畫面中央的所出現的刷白底景,薛保瑕開刀之後,所出現在作品中的「靈光」;就如此的被放置在畫面的深邃處。薛保瑕在處理「靈光」與醬綠色間的關係,採取了一種能被看得出的吸力筆觸,就在畫面的中間偏左位置上,那股吸力輕易攫獲住視線,讓人渴求接近那一方的寧靜。

經過生死交關的那道轉折之後,薛保瑕在自己的藝術表現上,表面上,或許外界會認為她的顏色變多了、她的作品變得開朗了…。但,這些都只是一個比較表象性的說法。

事實上,前後階段創作上的最大改變,應該是在於薛保瑕調控在畫面上的「距離」。

早期,她的藝術是一種極度逼視的近距離,她迫不及待在畫面上將自己煎熬的心裸視在眾人面前,那厚厚、重重、沉沉的大塊是內心的糾結、是內心鬱重難解的惶惑。在那個時候,薛保瑕在作品中,沒有處理太多的細節,她很大力氣將心理的風景丟出來。可是,近期的創作,她首先調整的是看的距離;她看物、看景的距離。因為,有了距離、就會產生高度、就會延伸出上下的轉折。薛保瑕在這當中也能夠去掌握細節的鋪排。出現在畫面上的線,更多、更繁複、更燦爛,可是,這些線竟然出落得更具有遠近的層次推演,彼此間沒有相互干預、打架,有的則是她讓空間的「轉」與「推」,完完全全都有動作性、都有韻律性。

她在畫面上抽絲剝繭,卻又頑性大發將已經抽出的絲再度打散,爬梳與植入過程間,薛保瑕比過去更冷靜能處理空間疊映和抽離的關係。那些出現在畫面的圓,是一種跳脫框架,也能是一種空間多元重疊的可能性。她在畫面上,以一種隱形的方式來進行測度,讓作品的結構始終能夠回到自己的調度上。

薛保瑕 / AvaHsueh

轉變場域 / convertedField

壓克力顏料·畫布 /Acrylic on Canvas

2012年作

尺寸:173x215cm

(藝術深圳,竹空間參展展品)

她讓自己不再停留於過去只是架構內心起落大塊的場景,她有了更大的容度來接收—紅塵,在眾生喧嘩間,這位藝術家更懂得只取一瓢飲的淡然。

我其實很喜歡如此轉折之下的薛保瑕。

她在不同的時間底下,懂得如何羅織自己內心的風景,能夠欣賞淡墨、能夠感受鬱重、能夠奮力一搏、能夠被掩蓋…,她在自省的過程中,可以不遺餘力綑綁自己,但也能夠放過自己。

她開始讓自己的藝術出現未曾想過的詩韻。

但,絕對不是——浪漫!

薛保瑕 / AvaHsueh

軌跡 / Locus

壓克力顏料·畫布 /Acrylic on Canvas

2015年作

尺寸:40x40cm

(藝術深圳,竹空間參展展品)

鄭乃銘Shenzhen Zhukongjian Culture Development Co.Ltd

深圳市竹空間文化發展有限公司

京ICP备0259765号-1

Bamboospaceart@163.com